Вы попробуйте лечь в комнате, на час остаться. И вы с ужасом обнаружите, что вам скучно. Это я с вами собственным опытом делюсь. Мне тоже скучно с самим собой. Но у меня появилась алчба — мне истина нужна. Позарез нужна, аж в горле пересыхает. А на всё, что происходит не внутри меня, мне глубоко наплевать.

Пётр Мамонов

Однажды утром, придя в сознание после спокойного небытия, Григорий Замзин обнаружил, что понимает мир. Весь. Целиком. Никаких тайн об устройстве Вселенной для него не осталось. Он не знал ответа на один-единственный, совершенно не существенный вопрос:

— Что со мной случилось? — подумал Григорий. Подумал, впрочем, почти без интереса и даже без тени волнения.

Последние несколько лет Григорий служил преподавателем математики в лицее. Служил и никакой радости от этого не испытывал: лицей ничего общего с царскосельским не имел.

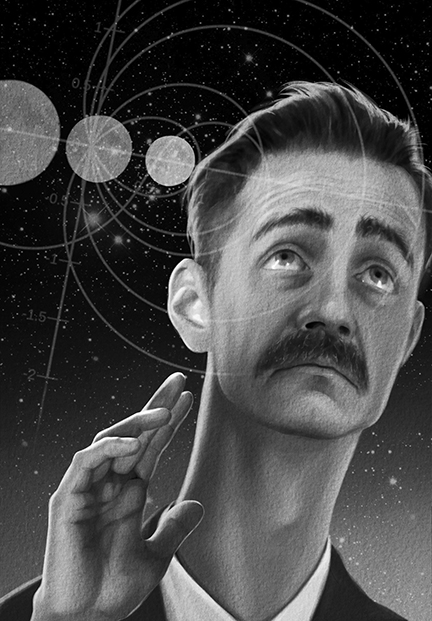

На свой первый урок Григорий прибыл окрылённый дерзкими идеями: накануне он смёл со стола все учебники и методички, и составил свой, потрясающий план урока. Войдя в класс он увидел две дюжины биологически безупречных организмов, смотрящих на него во все глаза с неподдельным интересом. Ещё более воодушевившись, Григорий ринулся к доске и начал объяснять им мир единственно уместным языком: языком математики.

Но уже через несколько минут он слышал за спиной слабое гудение осиного роя. Ещё через четверть часа ему показалось, что осы облепили его спину и вот-вот начнут щекотать усиками шею. Он в панике обернулся, гул прекратился. Ученики смотрели сквозь него и ждали звонка.

Неуместно дрогнувшим голосом Григорий попросил класс пересказать ему только что услышанное. Ученики продолжали молча смотреть сквозь него. Он настаивал. Наконец, вызвался один. Он медленно встал из-за парты и заговорил, запинаясь и пламенея прыщавым лицом. Оказалось, из Гришиного рассказа он вынес нечто вроде того, что Волга впадает в Каспийское море, а верёвка суть вервие простое.

В первое мгновение Григорий чуть было не возненавидел их ровно в той степени, в какой любил математику. То есть, безгранично. Но быстро опомнился и стал вместе с учениками ждать звонка. Оказалось, что это совсем не трудно и может продолжаться годами.

Григорий вернул методички на своё место. Ежедневные четыре-пять уроков проходили как в тумане, мало отличались ото сна, почти не требовали затрат энергии. Каким-то образом ученикам доставались тройки и даже четвёрки, а Григорию — жалованье, дважды в месяц. Это устраивало всех, в том числе и лицейское начальство. Разумеется, ни о классном руководстве, ни о внеклассной нагрузке речь даже не заходила. Так что рабочий день заканчивался рано. Выходя на школьное крыльцо, Григорий глубоко вдыхал и выдыхал три раза, перебирая ногами ступеньки, потом громко произносил:

— Все нетривиальные нули дзета-функции имеют действительную часть, равную одной второй.

Он поправлял шляпу, поднимал воротник пальто, раскрывал зонтик и продолжал, уже не так вызывающе, а себе под нос:

— И действительно, согласно Титчмаршу и Воросу, дзета-функция может быть разложена по Адомару в произведение через свои нетривиальные нули. Отсюда следует…

И бормотал он так до двери своей квартиры, не умолкая ни в трамвае, ни в подземном переходе, ни в булочной. Дело в том, что Григорий страдал профессиональным заболеванием многих математиков: он пытался доказать гипотезу Римана. И не мне его за это осуждать.

Приходя домой, Гриша убеждался, что мама по-прежнему здесь. Что у неё всё по-старому, что обед готов и привычно вкусен. Он знал, что сейчас она начнёт задавать вопросы. Знал, какие именно, поэтому даже не вслушивался. Её голос стрекотал далёким кузнечиком, как тогда, на лугу, где он лежал на спине, закрыв глаза. Жаркое дремотное детство, миллионы лет назад. Глаза закрыты, по руке щекотно карабкается муравей, а солнце трогает веки тёплыми мягкими пальцами… Гриша стряхивал с себя накатившее было оцепенение и докладывал маме, нисколько не задумываясь, что в лицее всё прекрасно, что преподавание не прекращает дарить его истинным счастьем, что о новой семье задумываться рано, потому что уже было и ты знаешь, чем кончилось. “Да-да-да,” — печально кивала головой мама и уходила в свои мысли, оставив его в покое. Григорий чмокал её в щёку и отправлялся в свою комнату бормотать про дзета-функцию и её нетривиальные нули.

Так продолжалось несколько лет. Но однажды, то ли в трамвае, то ли в переходе, то ли в булочной, Григорий остановился и изумлённо заозирался по сторонам. Оказалось, что он таки в булочной. И видимо, давно: успел собрать позади себя небольшую очередь.

— Но постойте, постойте… — сказал он продавщице, у которой много лет молча покупал свой ежедневный набор: булку нарезного и ржаной. — Ведь вы что же хотите сказать?! Это на что похоже-то, дорогой вы мой Литлвуд!?

Продавщица обиделась и грубым окриком вернула Григория на землю. Он наконец расслышал недовольное жужжание очереди за спиной. Смутился и ринулся вон из булочной, позабыв про хлеб.

Ворвавшись в квартиру, он обеспокоил маму, не став обедать. Её возражения были отвергнуты, не успев прозвучать:

— Потом, потом, мама, мамочка, мамуля! Только не сейчас. Сейчас мы будем с тобой умывать Литлвуда! При всём к нему уважении! — проорал он, скрываясь за дверью своей комнаты.

Впрочем, через секунду он выглянул вновь и дрожащим голосом сказал:

— Понимаешь, мама… Я, кажется, нащупал… — Глупо и счастливо хихикнул и теперь уже окончательно скрылся в своей комнате.

Его не было что-то около четырёх часов. Вышел на кухню он бледный и очень спокойный. В ответ на встревоженный мамин взгляд, покачал головой: “Нет…”

Насыпал в чашку две чайные ложки растворимого кофе, положил кусочек рафинада и дольку лимона. Залил кипятком. Взболтал ложечкой. Поднёс чашку ко рту и потерял сознание.

И вот, вновь обретя это самое сознание, Григорий ничего не знал о нынешнем себе. Где он? Как долго обходился без разума? Болит ли у него что-нибудь? И есть ли у него что-нибудь, способное болеть? Он не ощущал ничего, кроме одного: понимания устройства Вселенной. Целиком и полностью. Без какого-либо остатка.

* * *

Доктора — люди практичные. Когда в пустующую койку уляжется очередной овощ, они не станут предаваться мечтам, будто вскоре его вылечат. Доктора опутают овощ разными трубками-электродами, нажмут несколько кнопок и начнут следить за графиками на мониторах и лентах. Они вообще не станут лечить овоща. Они только постараются подправить графики. Температуры, сердцебиения, артериального давления. Да любые графики, которые способен нарисовать овощ через подключенные к нему электроды.

Поначалу графики получатся не очень правильные, но если овощ удобрить нужными препаратами, то один из графиков вполне может стать более гармоничным. Где один, там и второй, третий… Глядишь, количество перейдёт в качество и овощ придёт в себя.

Некоторых усилий потребуют от докторов родственники овоща и прочие посетители, если вдруг случатся. Доктора давно договорились, что родственников и посетителей нужно заставлять разговаривать с овощами. Держать овощ за руку и рассказывать, как прекрасно он сегодня выглядит. Докладывать, как вообще дома дела, пока он тут графики рисует.

Знают ли овощи что-нибудь об этой терапии? Есть большие сомнения на этот счёт. Впрочем, вреда от такого общения им не достанется никакого, это точно. Зато родственники — при деле и не будут мешаться под ногами.

* * *

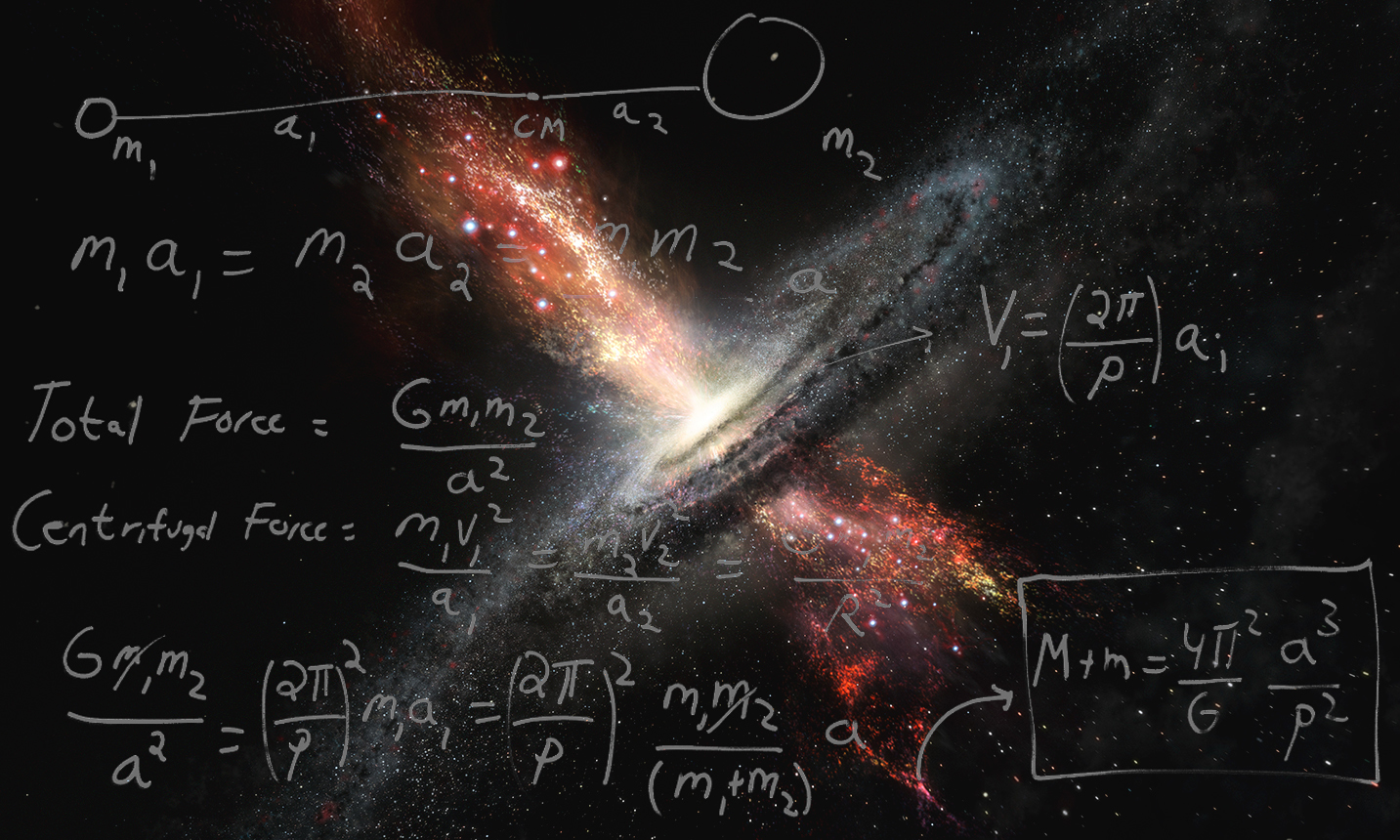

Ощущение было, будто никакой паузы в работе мозга не происходило. Вот он размышляет над Гипотезой. Вот мозг вошёл в небольшой ступор, забастовал, запросил передышки. Вот Григорий на кухне смешивает кофе. А вот он уже знает доказательство Гипотезы.

Точнее, три варианта доказательства. И из третьего варианта, между прочим, становится понятна природа тёмной материи. Да и тёмной энергии — тоже.

И вот что забавно. Все эти объяснения и доказательства — они до смешного просты. Тривиальны даже. Но вздумай Григорий их кому-либо сообщить, собеседник ничего бы не понял. Объяснить этот парадокс Григорий умел. Но тоже — исключительно себе, никому другому из ныне живущих это объяснение не было по силам.

Впрочем, эти мелочи его отнюдь не волновали. Он упивался счастьем полного познания мира. Разматывая клубок, от Гипотезы к тёмной материи, от неё — к энергии, а далее — к теории единого поля, Григорий не просто понимал теоретические основы Вселенной. Она, родимая, у него в мозгу буквально разворачивалась. Так что он мог спокойно её лицезреть. И в общем, и в деталях.

Так, например, он убедился в существовании жизни на Европе. На той самой, что вокруг Юпитера носится. Теория о разогреве Европы в результате вращения по некруговой орбите подтвердилась целиком и полностью. Григорий быстро разузнал, какую именно форму приняла здесь жизнь. Подобия глубоководных лишайников его не слишком заинтересовали, и он решил уточнить состояние дел в поясе астероидов.

* * *

Доктор войдёт в палату стремительно и как будто даже озабоченно. И только убедившись, что посетителей нет, примет свой обычный скучающий вид и перестанет торопиться.

Он осмотрит все приборы и графики, что успел нарисовать овощ, пока доктор отлучался. Заметит число “127.64” на какой-то распечатке и несколько раз стукнет по нему с досадой коротким толстым пальцем. Наконец, взглянет на овоща.

— Вот так, значит, да?.. — произнесёт с укоризной, не нуждаясь в ответе.

Ни черта он не слышит, уверен доктор. Лежит себе безмолвно и недвижимо. Вокруг стараются с десяток приборов: булькают, пищат, поскрипывают. Живут, в отличие от овоща. Выключи их — и с ним ничего не произойдёт. Разве что цвет лица немного изменится.

Чуть заслышав приближающиеся шаркающие шаги Гришиной мамы, доктор вскочит, сделает оптимистичное лицо и стремительно выйдет из палаты, столкнувшись с мамой в дверях.

— О! Доброго дня, Мария Анатольевна! А ваш-то, ваш! Сегодня совсем молодец! Вы, главное, не переставайте с ним разговаривать. Ему это очень нужно, поверьте моему опыту. А сейчас прошу извинить: срочный вызов к другому пациенту…

И доктор унесётся легким ветерком, не дав ей произнести ни слова.

* * *

Что он теперь такое — вопрос сложный. Кроме сознания не вернулось ничего. Никаких физических признаков наличия себя самого он не обнаружил.

Зато сразу почувствовал преимущества такого состояния. Тело ни в малой степени не беспокоило мозг такими глупостями, как голод, холод и мигрень. Перестало волновать всё, связанные с существованием лично Григория. Мама, ученики, коллеги, вот бы на море, коммуналка опять выросла… Всё это потеряло всякий смысл и значимость в связи с утерей физического себя.

Мозг с благодарностью принял высвобождение ресурсов и бросил их на любимое дело — постижение внешнего мира. То есть, это раньше мир был внешним. А теперь он уютно расположился внутри. Все и любые факты, слышанные им когда-то, давно утерянные в повседневной суете, теперь возвращались в активную память и укладывались кирпичиками Вселенной, что продолжала расти в его голове, в точности копируя ту, что размещалась когда-то вокруг утерянного тела.

Квазары, пульсары, суперструны, пузырьки… Всё это перестало быть словами и магией, превратилось в волнующую реальность. В управляемую реальность, вот ведь счастье какое!

Вдоволь налюбовавшись на свой мир, Григорий решился на захватывающий эксперимент. Будучи единоличным владельцем собственной Вселенной, он поставил перед ней задачу: прекратить разбегание галактик.

Они замерли лишь на микробную долю секунды. И тут же устремились навстречу друг другу, направляемые тем самым полем, частный случай которого так долго называли гравитацией. Грандиозное зрелище. Планеты продолжали вращаться вокруг своих солнц, солнца — вокруг центров своих галактик, а галактики мчались навстречу друг другу. Мчались и схлёстывались в титанических объятьях, приникая друг к другу своими чёрными дырами, перемешивая нещадно свои солнца и планеты, сокрушая их в пыль, выбрасывая в пространство могучие потоки энергии, раскаляя всё окружающее.

Пространство всё сокращалось и сокращалось, температура всё повышалась и повышалась. Вот уже материя начала превращаться в бульон. Вещества разлагались на атомы, ядра, протоны, барионы. Все эти кирпичики мироздания продолжали стремиться друг к другу, чтобы слиться в экстазе и тут же рассыпаться на ещё более элементарные частицы.

И вот наконец коллапс подошёл к своему логическому завершению. Гигантской Вселенной больше не было. Не было пространства и времени. Осталась одна лишь точка, вместившая в себя всё. Бесконечная плотность при бесконечной температуре. Её Величество Космологическая Сингулярность. Начало.

И тут Григорий будто споткнулся. Внезапно перед ним встал вопрос, на который он не смог ответить:

— А как же Бог?

Это был даже не вопрос, а целое море вопросов. Есть или нет? Сотворил или нет? После сотворения принимает участие или нет? Един, триедин или каков? Мириады вопросов. И ни малейшего намёка на ответ. Сознание, вместившее в себя копию Вселенной, с лёгкостью раскрывающее все её тайны, о Боге не знает ровным счетом ничего.

«Всё-таки вера, исключительно вера,» — понял Григорий и перестал рисовать графики.

* * *

Забегают, загрохочут какими-то тумбочками на колёсах, вытеснят Марию Анатольевну из палаты в коридор. Она попытается что-то сказать, но вместо этого смешно проблеет, а доктор не станет смеяться. Он продолжит говорить непонятные и страшные слова белым халатам, снующим по палате. И ещё проорёт: «Закройте дверь! Немедленно!» Поэтому она не увидит, что они там будут делать дальше.

Откуда-то возникнет высокий прыщавый парень. Лицо было бы красивым, если бы не эти вулканы на красной коже.

— Вы не думайте, Мария Анатольевна, мы его очень уважаем! Он, правда, смешной немножко. Приходит на урок весь такой с иголочки. Костюм этот, тройка, галстук как из фильмов про революцию. Брюки наглажены — о стрелки порезаться можно. Входит в класс, буркнет своё «здрасти», на нас даже не посмотрит. Сразу подбегает к доске, хватает мел и давай чертить. Чертит, формулы свои пишет без остановки. Никогда в школьной программе не останется. Всегда унесёт его в лобачевские дали, мы не понимаем ничего, глазами только хлопаем. А он отойдёт на три шага от доски, смотрит, губами шевелит — проверяет себя, что ли? И улыбается чему-то. Потом кивнёт, вроде как одобрительно, к нам обернётся… а мы в его глазах не отражаемся. Нахмурится, пробурчит что-то, и опять — к доске, мелом стучать. Мы не умеем в его глазах отражаться. А я очень хочу, хотя бы разок…

Гришин ученик отвернётся к стене и будет долго смотреть в дурацкий больничный инфолисток о правильном питании и вреде вредных привычек. Текст никак не постигается, а потом буквы расплывутся и он заплачет навзрыд, уткнувшись головой в картинку с ожиревшим дядечкой.

Мария Анатольевна его не услышит. Она будет сидеть на жутко неудобном пластиковом стуле в коридоре, с невыносимо прямой спиной и пустыми пластиковыми глазами. Венозные кисти непрерывно будут комкать и разглаживать шерстяную юбку на коленях. Она задумается о том, что когда всё это закончится, нужно будет обязательно устроить званый обед и пригласить доктора. Судак под польским соусом, пожалуй, подойдёт, Гриша его очень любит. Или перцев нафаршировать? Перцы — тоже очень неплохо. Ладно, потом выберем. А может (гулять так гулять!) и то, и другое?! Несомненно, что на десерт подадим штрудель, яблочный, побольше корицы. А на первое-то? На первое — что? Наверное, её фирменный рассольник с почками, тут и думать нечего. Хотя… А вдруг доктор не любит с почками? И пусть не любит. Главное — Гриша их обожает. Пусть только всё это закончится поскорее. Доктор, ну что же вы там?..

Доктор поднесёт электроды дефибриллятора к груди Григория. Взрыв! И сингулярности не стало.

Через одну тредецилионную долю секунды возникла гравитация. Ещё через одну децилионную новая Вселенная рванулась во все стороны и началась эпоха космической инфляции. Вот уже повсюду кипит кваркглюоная плазма. Температура упала до ничтожных секстиллионов градусов. Материя и антиматерия. Аннигиляция и излучение.

Через триста восемьдесят тысяч лет родился первый атом водорода.

* * *

Они работают непрерывно. Захватил жвалами песчинку у подножия дюны, поволок к башне. Секунду передохнул и — наверх! Полтора часа подъёма, уложил песчинку, обильно смочил клейкой зеленоватой слюной и — вниз, за следующей. Подбежал к наблюдателю, пересёкся с ним усиками, доложил, понёсся дальше. Их тысячи, поэтому башня растёт быстро. С каждым разом путь наверх хоть немного, но увеличивается. Это даёт ощущение результата, а от него — удовлетворение и силы. С каждым новым подъёмом Бог всё ближе.

Только Грр-Зз не работает. Он ждёт, перебирая членистыми лапками и поглядывая то на небо, то на тень у подножия ближайшей синей дюны. Вот сейчас, сейчас… Грр-Зз точно знает, что не мог ошибиться. Но почему-то волнуется и беспрестанно повторяет про себя слова Откровения.

И вот он понял: началось. И не он один. Остальные прекратили работу и тревожно зашевелили усиками. Щемящая тоска, вплоть до ужаса. Потом — хлёсткий порыв ветра, как кнутом. И вдруг на солнце, на самый краешек, набежала тень. Маленькая, расплывчатая, почти точка, но ослепительно-белое солнце мгновенно потускнело, покраснело. Тень стала резче, надвигалась всё напористее, откусывая от солнца всё больший и больший кусок. Ещё один удар ветра и основание башни вдруг всё покрылось мелкой сеточкой морщин.

Началась паника. Одни мчались вниз, забыв оставить песчинку. Другие наоборот неслись к вершине, вереща слова Откровения. Многие падали сверху и валялись вокруг башни на своих панцирных спинах, размахивая лапками, не в силах перевернуться, забыв, что под панцирем спрятаны крылья.

Грр-Зз удовлетворённо хмыкнул и побрёл прочь, в дюны, тихонько поскрипывая жвалами от удовольствия. Он один понимал, что произошло. Что солнце спрячется полностью лишь на полчаса, а потом появится снова, как ни в чём ни бывало. Он знает, что это повторится и будет повторяться всегда. Он уже подсчитал момент следующего затмения.

Это огромное знание, недоступное пока никому во Вселенной, кроме него. Но это знание — одна крошечная песчинка. Грр-Зз уверен: только из таких песчинок нужно строить башню, чтобы понять мир и исследовать Бога.

В Его существовании Грр-Зз не сомневается. За этим удивительно сложным и красивым миром обязательно прячется чей-то грандиозный замысел. Но чей? Кто Он, этот невыразимо искусный Творец? Как происходило творение? Явит ли Он себя миру хотя бы ещё раз или уже потерял к нему всякий интерес? Что значат слова Откровения, которые почти непрерывно звучат в голове у каждого, с самого рождения? Мириады вопросов. Но прежде чем пытаться ответить, нужно понять законы, которыми Он мир устроил. Как много ещё предстоит узнать! Как трудно будет рассказать остальным! Как они не захотят слушать, как будут сопротивляться!

— Но ничего, ничего, — бормочет Грр-Зз. — Всё успеется. Впереди ведь целая жизнь.

И в стотысячный, наверное, раз с наслаждением выскрипывает жвалами слова таинственного Откровения:

— Все нетривиальные нули дзета-функции имеют действительную часть, равную одной второй.

Примечания

- Солипсизм. Крайний субъективный идеализм, признающий единственной реальностью только собственное сознание и отрицающий существование внешнего мира.

- Джон Литлвуд. Один из великих математиков XX века, который считал гипотезу Римана ложной.

Ссылки по теме

- В каком порядке читать мои рассказы

- Первая публикация в журнале «Этажи»

- Рассказ был опубликован и в бумажной версии журнала «Этажи». №1 (13) март 2019